En Moralzarzal, como en el resto del Sistema Central, el manejo del arbolado ha generado paisajes de alto valor cultural, testimonios de la intervención humana sobre el bosque durante siglos. En este entrada pasaré rápido por el sistema de poda del fresno (Fraxinus angustifolia) y me detendré en el del roble rebollo (Quercus pyrenaica). Ambos sistemas de poda han generado originales tipos de árboles: “cabezudos”, para el caso del fresno, y "candelabros" o “pendoleros” en el caso del rebollo.

Ambos tipos los podemos encontrar en nuestra querida Dehesa Vieja de Moralzarzal.

Los cabezudos son el resultado de la

“poda-mocha” o “trasmoche” del fresno. Los textos antiguos dicen que esta poda

se realizaba entre julio y agosto, cortando todas las ramas verdes

del árbol a partir de cierta altura (5 codos castellanos, unos 2,7 metros), incluida la guía terminal, por

lo que el árbol no se desarrolla en altura y emite repetidamente

ramas desde el punto de corte. Esto genera un árbol

con una gran cabeza, protuberancia o muñón en la parte superior, de

la que volverán a salir ramas: por eso se les llama “cabezudos” en algunas localidades.

Los expertos señalan la alta

productividad de este sistema de poda o desmoche: las ramas gruesas

servirán para leña; las hojas y el ramaje fino, abandonado en el

suelo, servirá para complementar la dieta del ganado una vez que el

pasto está agostado. Además, la poda aumenta la conformación de huecos y oquedades

en los árboles que son muy interesantes para la biodiversidad: En la Comunidad de Madrid, las condiciones

generales para estos aprovechamientos, “trasmoche”, establece que deberá realizarse exclusivamente en los pies de fresno que hayan sido

desmochados en turnos anteriores, y que la poda se realizará entre

el 15 de agosto y el 15 de septiembre.

|

| Fresnos trasmochos, o "cabezudos", a orillas del Arroyo de la Villa de Fuentidueña, en la Dehesa Vieja de Moralzarzal. Autor: Miguel A. Soto |

En un estudio muy

reciente sobre la evolución de los trasmochos en la Dehesa Vieja de

Moralzarzal, elaborado por un estudiante de la Facultad de Geografía

de la Universidad Autónoma de Madrid, de los poco más de 400

trasmochos inventariados en la Dehesa Vieja, se contabilizaron 13

fresnos trasmochos muertos o en un avanzado estado de degradación, y

25 en estado medio de degradación.

Pero dejemos los fresnos trasmochos y vayamos con una poda menos conocida, la del roble rebollo, conocida como “horca y pendón”.

Según la literatura consultada, fue la Ordenanza de 1496 de los Reyes Católicos la que inició el método del trasmocho en la Corona de Castilla: "no los cortando por el pie, salvo por rama, y dexando en ellos horca y pendón, por donde puedan tomar a criar". La Corona de Castilla incentivó los trasmochos a partir del siglo XVI, con el fin de posibilitar la producción de maderas curvas para la construcción naval, la producción de carbón para las ferrerías y el uso ganadero de los bosques.

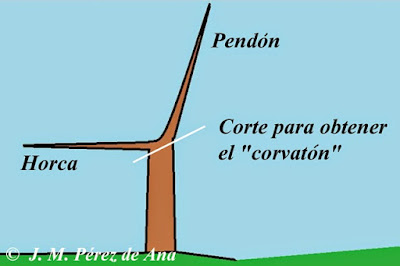

La horca o alero es una rama horizontal. El pendón es la rama o vástago que sale del tronco principal del árbol.

Según la literatura consultada, fue la Ordenanza de 1496 de los Reyes Católicos la que inició el método del trasmocho en la Corona de Castilla: "no los cortando por el pie, salvo por rama, y dexando en ellos horca y pendón, por donde puedan tomar a criar". La Corona de Castilla incentivó los trasmochos a partir del siglo XVI, con el fin de posibilitar la producción de maderas curvas para la construcción naval, la producción de carbón para las ferrerías y el uso ganadero de los bosques.

La horca o alero es una rama horizontal. El pendón es la rama o vástago que sale del tronco principal del árbol.

|

| Poda a "horca y pendón", con la zona de corte señalada para obtener piezas para la construcción naval. Fuente: Los árboles trasmochos según Villarreal de Berriz. |

La figura anterior procede de un blog donde se habla de esta técnica pero dirigida, no a la producción de leñas, sino a la producción de piezas especiales para construcción naval, el "corvatón". En este caso, la horca era una rama lateral paralela al suelo y el pendón una rama casi vertical, ligeramente inclinada hacia el lado contrario que la horca. A los 9 o 10 años se les sacaba del vivero para trasplantarlos en el monte, donde se protegían con matorrales espinosos. De estos árboles se obtenían los corvatones o curvatones, grandes piezas curvas, necesarias en la construcción naval de la época.

| ||

| Corvatón o curvatón en el Museo Oceanográfico de Santander. Foto de J.M. Pérez de Ana de su blog Macizo del Gorbeia: http://macizodelgorbea.blogspot.com.es/2014/11/los-arboles-trasmochos-segun-villarreal.html |

Pero en zonas como el Sistema Central, donde la leña y el carbón vegetal era la demanda principal, el método de "horca y pendón" se convirtió en una forma general de señalar que debían dejar, por lo menos, una rama gruesa de la cual saliera un brote y no desmochar el árbol. Algunas Ordenanzas locales como las de Buitrago (1583) o el Sexmo segoviano de Lozoya (1568) iban más allá, obligando a dejar dos y tres aleros respectivamente.

|

| Rebollo desmochado en la Dehesa Vieja de Moralzarzal, donde se observan las ramas horizontales y verticales fruto de los sistemas de poda destinados a la obtención de leña. Autor: Miguel A. Soto |

Esta regla fundamental para la

pervivencia del arbolado en épocas de alta demanda de leña y carbón

vegetal está extendida por gran parte del territorio ibérico. En un trabajo

sobre los robles trasmochos en la provincia de Guipúzcoa, al

refererirse a la venta de los montes concejiles de Motrico, realizada

el 12 de marzo de 1548, se pedía trasmochar todos los árboles,

“...asi los que asta agora an sido trasmochables como no trasmochables se

corten por las cabezas aziendolos todos trasmochables e dexandoles bandera e pendon grande

suficiente e cortandolos por alto de manera que quede sucabeza e pendon en lugar convenible

para buen roble trasmochable”. De hecho, poco después, en la venta

de montes concejiles llevada a cabo por Cestona en 1551, se

manifestaba clarísimamente que “...el dicho desmoche se haga

convenientemente quedando horca y pendon como es de uso y de

costumbre...”.

|

| Roble rebollo trasmochado y podado a horca y pendón en la Dehesa Vieja. Autor: Miguel A. Soto |

En las Ley de Montes y Plantíos de

1748 se hace referencia a la manera de podar los robles para

obtención de leñas. La ley advierte a los vecinos que únicamente

podían aprovechar las ramas, dejando en ellas “horca y pendón por

donde críen, medren y se mantengan”. Además, habla de los abusos

cometidos y la mala praxis al “desmochar árboles por mitad del

tronco, por cuya causa se secan o se inutilizan”. Y según el

Diccionario Castellano con las voces de ciencias y artes y sus

correspondientes, publicado en 1787, el término Horca y Pendón

significa: “término perteneciente a montes, y a su conservación,

y se entiende así, cuando dan en algunas partes de España facultad

para cortar o podar leña de algún monte, siempre es con la

condición de que quede en cada árbol de que se quede de leña horca

y pendón, esto es, aquella rama madre, o principal del árbol, por

la cual se entiende el pendón, y otra con ella que juntas formen una

especie de horca, para que de este modo no se arruinen los árboles,

y acaben los montes”.

Vemos pues que esta técnica ha sido

utilizada para el aprovechamiento de leñas desde el siglo XVI hasta

entrado el siglo XIX.

Pero todo indica que los robles trasmochos de nuestra Dehesa Vieja debieron vivir una evolución similar a los de la Dehesa Boyal de Puebla de la Sierra, cambios operados en el tratamiento del rebollo para obtención de leñas durante el siglo XX:

Pero todo indica que los robles trasmochos de nuestra Dehesa Vieja debieron vivir una evolución similar a los de la Dehesa Boyal de Puebla de la Sierra, cambios operados en el tratamiento del rebollo para obtención de leñas durante el siglo XX:

Al roble se les cortaba la guía principal a una altura que dependía de los medios y pericia de cada vecino, empezando a considerarse un "roble joven". A partir de entonces los robles se "desmoñaban", operación que consistía en dejar varias ramas más o menos horizontales y de corta longitud que salían del fuste del árbol y cuyos brotes eran cortados cuando llegaba el turno. De estas ramas, denominadas "pezones" o "pezoneras", surgían numerosos rebrotes o "renovizos", de los cuales se dejaba uno, ni muy fino ni muy grueso, de orientación preferentemente vertical, con lo que se favorecía la nueva brotación. En la siguiente poda se cortaba la rama reservada en la poda anterior en cada "pezón", para que ésta no cogiese demasiado "vicio", es decir para que no adquiriera un diámetro demasiado grande, estableciéndose un límite en torno a los 10 cm. Si la rama reservada superaba este diámetro se dificultaba el desarrollo de nuevos brotes. Una vez realizada la poda se volvía a guardar otra rama vertical. Con el tiempo los robles adquirían formas variadas, desde árboles con una sola cruz con varios pezones, a árboles con los pezones repartidos en varios pisos. En general se tendía a formar una copa con ramas horizontales compensadas, dándole al árbol un reparto equilibrado de las cargas.

En google he

encontrado una definición que resume todo lo dicho hasta ahora y se ajusta mejor a lo que actualmente

podemos ver en nuestra Dehesa Vieja:

Horca y Pendón, dícese de aquella poda que se realiza desmochando el árbol, dejando sólo unas cuantas ramas grandes ahorquilladas (tres o cuatro es lo normal) y otras sencillas. Con el tiempo el árbol adquiere la forma de un gran candelabro, siendo el objeto de esta poda conseguir una copa amplia, redondeada, muy iluminada y por lo tanto potencialmente productora de mucho fruto.

|

| Trasmocho de roble en la Dehesa Vieja. El desmoche ha provocado una protuberancia como mecanismo de defensa del árbol ante el corte. Autor: Miguel A. Soto. |

En la Dehesa Vieja de Moralzarzal es necesario mantener la cultura del trasmocho del fresno para

la conservación del paisaje tradicional y su función forestal y

ganadera, y también sería necesario la poda de la escasa docena de robles candelabro que existen, siempre siguiendo el método tradicional que ha conformado estos árboles singulares.

Los riesgos de no hacerlo han sido señalados en otras localidades próximas. En la Dehesa Boyal de Puebla de

la Sierra, aunque los robles son más viejos, “el resultado es que las

ramas, provenientes de brotes adventicios situados en los pezones,

crecen excesivamente corriendo el riesgo de desgajarse por el viento,

la nieve o el peso propio. A partir de las heridas realizadas con las

podas se producen pudriciones que, de no eliminar la rama afectada,

se introducen progresivamente hasta llegar al tronco. Cuando los

árboles están muy debilitados el embate del viento los derriba”.

|

| Rebollo trasmochado en la Dehesa Vieja en la que se observa el descuaje de una de las ramas horizontales, provocado probablemente por el excesivo peso de la rama. Autor: Miguel Á. Soto |

|

| Rama caída de un fresno trasmocho. Autor: Miguel Á. Soto |

La literatura científica habla de la

desaparición o envejecimiento de estos árboles por la falta de las

podas necesarias. Pero la ejecución de estas podas necesita manos expertas y una atenta dirección de los trabajos bajo criterios claros de mantenimiento del sistema de poda tradicional.

Acabemos este post con una sentencia de

uno de los trabajos consultados y que queremos hacer nuestra:

“Estos árboles, como ocurre en el caso de los monumentos

artísticos y arquitectónicos, deberían ser preservados y cuidados

como lo que son, verdaderos monumentos biológicos, testigos mudos de

una época histórica irrecuperable”.

Por tanto, además del mantenimiento de las podas tradicionales, propongo la inclusión de

los robles candelabro o pendoleros de la Dehesa Vieja en el futuro

Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Moralzarzal, catálogo

que, por cierto, todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid

deberían haber elaborado hace ya tiempo.

Otras entradas relacionadas:

Fuentes:

Allende Álvarez, F., Gómez Mediavilla, G., López Estébanez, N.y Sobrino García, J. 2013. Podas y trasmochos en las ordenanzas forestales del Sistema Central Español y su impronta en el paisaje forestal actual. Actas del IV Encuentro de Historia Forestal. Cuad. Soc. Esp. Cienc. For. 38 (2013).

Aragón Ruano, A. 2009. Los robles trasmochos guiados o Ipinabarros: una apuesta sostenible de futuro para una técnica forestal olvidada. Actas de la III Reunión sobre Historia Forestal . Cuad. Soc. Esp. Cienc. For. 30: 137-142 (2009).

Pardo Navarro, F., Martín Jiménez, E., Gil Sánchez, L. 2003. El uso tradicional de la Dehesa Boyal de Puebla de la Sierra (Madrid): efectos sobre la vegetación a corto y largo plazo. Actas de la II Reunión sobre Historia Forestal. Cuad. Soc. Esp. Cien. For. 16: 173-178 (2003) .

López Marcos, J.E. 2015. Dinámicas de la vegetación en montes trasmochados: las fresnedas. Trabajo de fin de grado de Geografía y Ordenación del territorio.Curso 2014/2015. Inédito.

Pérez de Ana, J.M. Los árboles trasmochos según Villarreal de Berriz. En Blog Macizo de Gorbea: http://macizodelgorbea.blogspot.com.es/2014/11/los-arboles-trasmochos-segun-villarreal.html

Pérez de Ana, J.M. El origen de los árboles trasmochos. En Blog Macizo de Gorbea: http://www.macizodelgorbea.blogspot.com.es/2014/11/el-origen-de-los-arboles-trasmochos.html.

De Terreros y Pando, E. 1787. Diccionario Castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario